54%稅率壓頂,普通人如何避開“滯脹陷阱”?香港IPO激增300%背后暗藏玄機

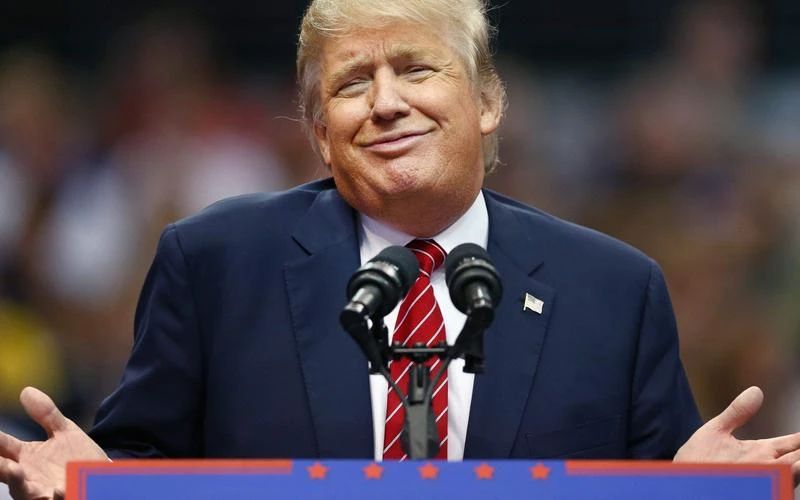

一、特朗普關稅新政的核心內容與背景

2025年4月2日,美國總統特朗普簽署兩項行政令,宣布對全球貿易伙伴實施“最低基準關稅”和“對等關稅”政策,這是美國自二戰以來最大規模的貿易保護主義行動。具體措施包括:

-

10%基準關稅:對所有國家進口商品征收10%的統一關稅,于4月5日生效。

-

差異化附加關稅:針對貿易逆差較大的經濟體加征更高稅率,如歐盟(20%)、日本(24%)、韓國(25%)、越南(46%)等,4月9日生效。

-

汽車關稅:對所有進口汽車征收25%關稅,已于4月3日生效。

此舉旨在“保護美國產業”,但全球市場反應劇烈,美股期貨一度暴跌4%,美元指數走弱,黃金等避險資產價格上漲。經濟學家預測,關稅可能導致美國普通家庭年損失3800美元可支配收入,并加劇通脹壓力。

(截止發稿美國總統特朗普當地時間4月7日在社交媒體上表示,若中國未能在8日前取消34%的關稅,那么美國將從9日起對所有中國產品進一步征收50%的關稅。)

二、對移民目的地選擇的直接影響

(一)移民美國:經濟壓力與政策不確定性上升

-

生活成本攀升:關稅推高進口商品價格,尤其是汽車(部分車型或漲價2萬美元)、電子產品、日用品等。中產階級家庭負擔加重,可能影響移民后的生活質量。

-

就業市場波動:科技、制造業板塊受沖擊顯著(如標普科技板塊下跌4.34%),但特朗普聲稱“推動制造業回流”,短期內或新增低端崗位,但長期因供應鏈重構困難,就業穩定性存疑。

-

政策風險加劇:特朗普政府強調“談判策略”,關稅可能隨外交博弈動態調整,移民者需面對簽證政策、稅收政策等多變環境。

(二)移民香港:中轉優勢與區域競爭機遇

-

香港的貿易樞紐地位:作為自由港,香港關稅接近零,但全球供應鏈重組可能使其面臨短期沖擊。不過,若企業將東南亞或南美作為替代生產基地,香港的中轉物流和金融服務需求可能增長。

-

人才競爭窗口期:內地受美國高關稅影響(如中國對美出口商品綜合稅率達54%),部分企業可能將總部或研發中心遷至香港,吸引更多技術移民。

-

生活成本對比:香港物價受全球通脹傳導影響,但相較于美國,其低稅率和金融自由度仍具吸引力。

三、普通人應對策略:理性規劃與風險分散

(一)調整移民規劃

-

優先評估目標國經濟韌性:美國短期內通脹壓力顯著,需謹慎評估家庭財務承受力;香港則需關注區域貿易政策變化(如與內地協同應對關稅戰)。

-

關注行業趨勢:避開受關稅直接沖擊的領域(如汽車制造、電子產品出口),轉向服務業、金融科技等香港優勢產業。

(二)資產配置多元化

-

增持抗通脹資產:黃金(現貨價突破3140美元/盎司)和不動產可對沖貨幣貶值風險。

-

分散投資地域:減少對美股依賴,關注受關稅影響較小的亞太市場(如新加坡、越南)。

(三)教育與職業轉型

-

技能升級:供應鏈管理、國際貿易合規等領域人才需求上升,可考取相關認證(如CPIM、CITP)提升競爭力。

-

語言與文化適應:香港雙語環境對內地移民更友好,而美國需強化跨文化溝通能力以應對潛在排外情緒。

(四)政策跟蹤與應急方案

-

實時關注關稅動態:例如,歐盟、加拿大等已宣布反制措施,可能引發二次沖擊。

-

制定備選計劃:若美國政策進一步收緊,可考慮“跳板移民”(如通過香港身份申請第三國居留)。

四、結語:在變局中尋找確定性

特朗普的關稅新政不僅是經濟事件,更是全球秩序重構的信號。對移民者而言,關鍵在于:

-

理性分析:基于官方數據(如美國商務部公告、香港貿發局報告)制定決策,避免被短期市場情緒誤導。

-

靈活應對:通過多元化身份、資產和技能儲備,增強抗風險能力。

-

長期視角:關稅戰可能持續數月甚至數年,但歷史經驗表明,保護主義終將讓位于合作(如1930年《斯穆特霍利關稅法》的教訓)。